盛夏的風(fēng)從浦江兩岸吹來,帶著燈火與潮氣。8月7日至12日,來自甘肅省臨夏州廣河縣廣河中學(xué)、三甲集中學(xué)的41名師生一路向東,踏上了“匯聚青春 浦江尋夢”的研學(xué)之旅。對于大多數(shù)師生來說,這是他們第一次離開家鄉(xiāng),來到上海。

甘肅廣河優(yōu)秀學(xué)子在中共一大會址留念。(中國臺灣網(wǎng)發(fā))

廣河縣,位于甘肅省中部西南,臨夏州東南部,歷來是中國西部的一個重要商埠。早在漢朝時期,這里就是“絲綢之路”的一個重要驛站。三甲集更被譽(yù)為“西北第一集”,展現(xiàn)了廣河縣的商貿(mào)繁榮。“感謝中央臺辦和臺灣星云基金會讓我有機(jī)會來到上海,我要給家人多拍些照片。”來自三甲集中學(xué)的學(xué)生馬永梅這樣說。

學(xué)生們在江南造船展示館合影留念。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

1995年,廣河縣成為中共中央臺辦定點(diǎn)幫扶單位。近年來,在交流局、機(jī)關(guān)黨委指導(dǎo)下,海峽兩岸交流中心已組織百余名廣河中學(xué)生赴各地研學(xué),其中多名同學(xué)受到激勵,考上了北京科技大學(xué)等知名院校,實(shí)現(xiàn)走出家鄉(xiāng)、報效祖國、回饋家鄉(xiāng)的愿望。

——“看見大學(xué),點(diǎn)亮方向”

8日上午9點(diǎn),一輛載滿41名師生的大巴車緩緩?fù)T诹松虾=煌ù髮W(xué)鐵生館門前,學(xué)校老圖書館的紅磚在梧桐蔭里沉靜而莊嚴(yán),建校周年紀(jì)念碑讓大家自覺放輕了游覽的腳步,當(dāng)看到“飲水思源,愛國榮校”的校訓(xùn),幾位同學(xué)不由自主輕聲復(fù)誦。

上海交通大學(xué)校訓(xùn)“飲水思源,愛國榮校”。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

隨后,一場專門為研學(xué)營準(zhǔn)備的“廣河招生會”把“未來的路如何抵達(dá)”講得清清楚楚:學(xué)科優(yōu)勢、培養(yǎng)路徑、職業(yè)規(guī)劃……“感謝交大老師的分享,希望孩子們在未來能夠來到像交大這樣的大平臺追逐自己的夢想。”帶隊(duì)老師馬正山說。

研學(xué)營帶隊(duì)老師馬正山。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

——“廣河曾是古絲綢之路重要驛站”

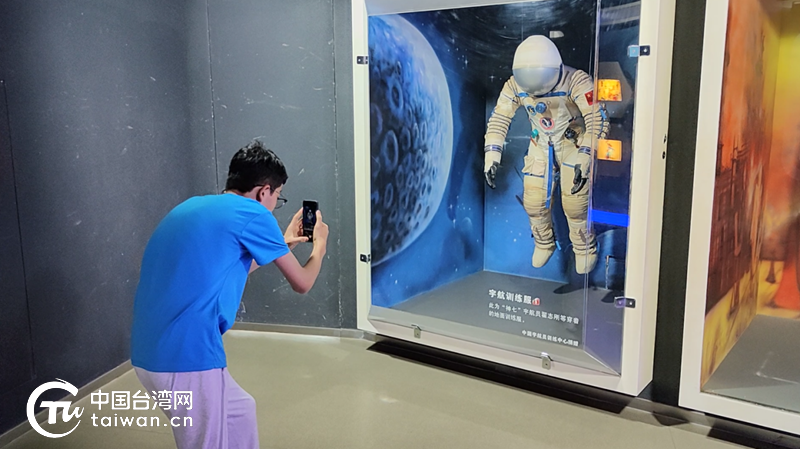

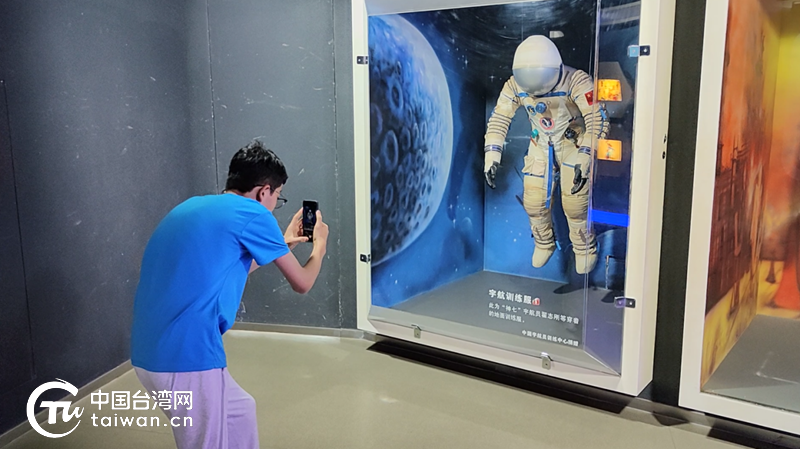

9日,在上海紡織博物館內(nèi)。講解員從中國紡織的起源講起,談到絲綢之路的繁盛與機(jī)杼工藝的革新,再延伸到現(xiàn)代高性能纖維的誕生——那些曾經(jīng)只在書本上出現(xiàn)的織物,如今也應(yīng)用在中國載人航天的航天服上。

“老師,宇航員的衣服真酷”——上海紡織博物館。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

同學(xué)們聽得入神,眼中閃爍著好奇的光。“我們廣河也曾是古絲綢之路的重要驛站”,“一根絲,不僅能織出千年的故事,也能飛向宇宙。”馬雪茹和她的小伙伴都來自廣河中學(xué)。那一刻,歷史與未來仿佛被經(jīng)緯緊緊牽系在了一起,這根絲,也在悄悄編織著她們對未來的夢。

——“在歷史面前站直”

斑駁的外墻依稀能看到一些彈痕,泛黃的戰(zhàn)地照片、破損的軍帽、銹跡斑斑的步槍靜靜陳列。在四行倉庫紀(jì)念館,有人站在“八百壯士”名單前久久不愿離開,有人駐足看著一件件戰(zhàn)斗留下的實(shí)物。

上海四行倉庫紀(jì)念館門前。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

接受采訪時,學(xué)生馬建銳語氣篤定:“作為新時代的年輕人,我們不能忘記革命先輩的犧牲和奉獻(xiàn)。”他的同學(xué)馬小虎也點(diǎn)頭補(bǔ)充:“銘記,是為了讓自己在未來面對困難時,能有勇氣站出來。”

研學(xué)營由星云文化教育公益基金會支持。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

——“文博與大海,視野被拉寬”

10日的參訪主題,是博物館。

上午,隊(duì)伍在上海博物館的展廳里“慢了下來”。青銅的紋飾、玉器的溫潤、書畫的筆意,一件件器物把“美”與“法度”并置到同一條尺度上。“第一次見這么多文物,其實(shí)有些目不暇接,畢竟書本上讀到的歷史‘太小了’,而博物館看到的歷史‘太大了’,不僅因?yàn)椴┪镳^面積大,中國的歷史也更大。”研學(xué)營里,有全校歷史課第一名,來自廣河中學(xué)的馬娟。

航海博物館中的“鄭和下西洋”展區(qū)。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

下午,中國航海博物館把地理課本“立了起來”。“鄭和下西洋”展區(qū)講解牌上寫著——1405年,鄭和率領(lǐng)兩百多艘船、兩萬多人,從龍江關(guān)出發(fā),遠(yuǎn)航至非洲東海岸。“比我們想象的更早,中國人就已經(jīng)能走那么遠(yuǎn)。”有同學(xué)輕聲感嘆。

部分師生在航海博物館前合影留念。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

“歡迎大家來到上海,希望你們的夢想也能在大海上揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”。同學(xué)們說,航海博物館的講解員,是他們遇到過最棒的講解員。

學(xué)生們購買的福建艦航母模型和文創(chuàng)雪糕。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

——“夜上海,夜上海,你是個不夜城。”

“同學(xué)們,上海金茂大廈有420多米高,只需要45秒大家就能到達(dá)觀景臺。”電梯上升速度很快,當(dāng)孩子們在觀景臺上看到了上海全景,心跳得更快:“老師,這是我第一次來到這么高的地方”。

上海金茂大廈電梯。( 中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

陸家嘴的高樓被夕陽鍍上溫潤的光澤,外灘的老建筑看起來沉穩(wěn)且靜默。延安高架像一條銀灰色的絲帶從城市中穿過,車流在光影間閃爍。有人舉著相機(jī),試圖把整座城市裝進(jìn)取景框;有人打開通訊軟件的小窗,俯瞰的上海傳遞給遠(yuǎn)方的家人朋友。“好好學(xué)習(xí),將來你們一起,再來看一遍這座城。”記者邊拍照片,邊在心里默默期待著。

上海金茂大廈觀景臺合影。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

下樓時,夕霞已經(jīng)退場,夜色把城市勾勒得更清晰。參訪隊(duì)伍轉(zhuǎn)場到碼頭登船夜游黃浦江。江風(fēng)迎面,燈光從兩岸緩緩流向水面,孩子們把白天在金茂大廈看到的“平面圖”,換成了此刻眼前的“立體城”。

“夜上海,夜上海,你是個不夜城。”(中國臺灣網(wǎng)發(fā))

有人依舊在用手機(jī)和家人展示“天上”和“水里”的申城;有人熟練地逐一“點(diǎn)名”浦江兩岸的建筑,似乎他們早已經(jīng)變成了“老上海”;更多的人只是靠在欄桿上,看燈影在江面上被風(fēng)拉長。“夜上海,夜上海,你是個不夜城。華燈起,樂聲響,歌舞升平。”有人在小聲唱著。

夜游黃浦江。(中國臺灣網(wǎng)發(fā))

“如果把這些亮起來的點(diǎn)連成線,就是我接下來要走的路。”學(xué)生馬淵博說。同行的伙伴笑了笑然后低頭說:“可是明天就要回去了。”那又怎樣?——上海會記住每一雙曾注視它的眼睛,就像黃浦江記住每一次潮起潮落。燈光會替你守著夢想,直到你再一次歸來。

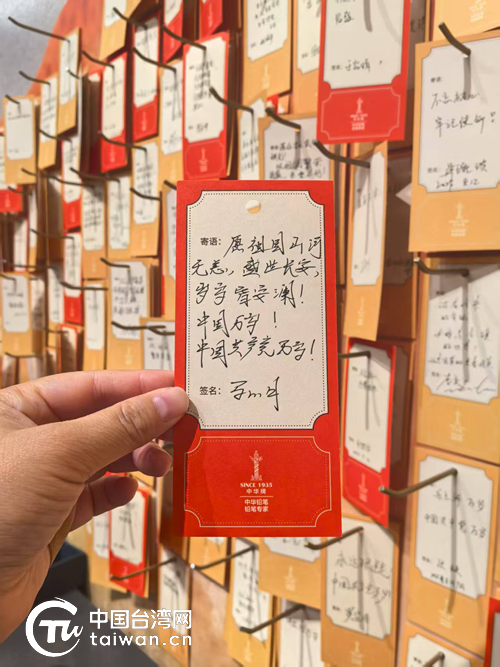

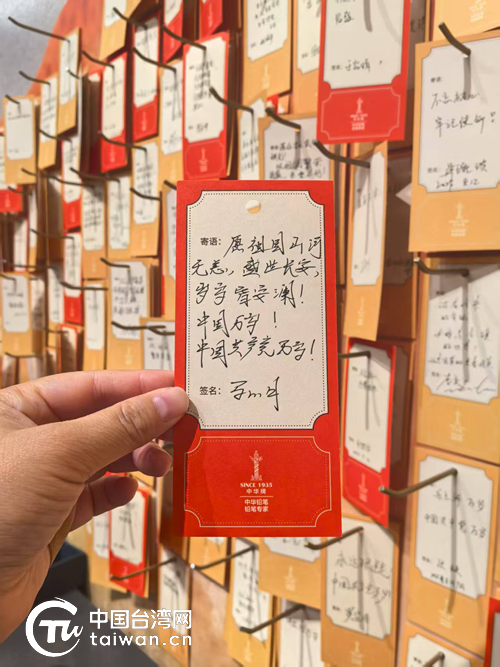

中共一大會址心愿墻。(中國臺灣網(wǎng)發(fā))

——“把感謝變成行動,把可能變成路徑”

短短六天,營員們說“感謝”的次數(shù)很多——感謝中央臺辦的定點(diǎn)幫扶與活動組織,感謝星云文化教育公益基金會的支持,感謝海峽兩岸交流中心的細(xì)致安排,也感謝一路上耐心講解的導(dǎo)游、志愿者和素不相識卻報以微笑的這座城市。更重要的是,他們學(xué)會把“感謝”轉(zhuǎn)成更具體的行動:更具體的目標(biāo)、更完整的筆記、更主動的思考、更清晰的學(xué)習(xí)計劃。

“匯聚青春·浦江尋夢”——甘肅廣河優(yōu)秀學(xué)子上海研學(xué)營。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

“以前覺得大學(xué)很遠(yuǎn),現(xiàn)在知道遠(yuǎn)的是自己不夠努力。”學(xué)生馬應(yīng)芳在返程路上說。馬夢穎補(bǔ)充:“把見過的世界寫進(jìn)筆記本里,明天就會不一樣。”

“匯聚青春·浦江尋夢”——為青春干杯。(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

12日晚,師生們從虹橋機(jī)場登機(jī),返回蘭州。行李箱比來時重了一點(diǎn),裝著幾本導(dǎo)覽手冊、一張觀景票根、一些給家人買的紀(jì)念禮物,還有一本寫滿目標(biāo)與清單的筆記本。飛機(jī)滑行,上海的燈一點(diǎn)點(diǎn)退成一張地圖。有人在本子封底寫下“飲水思源”,也把新的自己,裝進(jìn)行囊。

“孩子們,再見。愿我們還能再見。”(中國臺灣網(wǎng)記者 曹帥兵 攝)

其實(shí),這趟“第一次”的旅程,并不神奇;神奇的是,孩子們開始懂得:把看見的“遠(yuǎn)方”變成腳下的路徑,把收到的善意化作向上的力量。等他們回到黃河之畔,課堂與操場之間,已經(jīng)多了一條更亮的線。

“孩子們,再見。愿我們還能再見。”