š╣ė[ĢrķgŻ║2025─Ļ10į┬31╚šų┴11į┬13╚š

š╣ė[Ąž³cŻ║šŃĮŁ├└ąg(sh©┤)^

ĪĪĪĪųąć°┼_×│ŠW(w©Żng)11į┬4╚šėŹ ŪķĖą╩Ū▀@éĆ╩└Įń╔ŽūŅ├└├ŅĄ─┤µį┌ĪŻ╠ņĖ„ę╗ĘĮ��Ż¼ėHŪķ▓╗öÓŻ╗Ö▒’LŃÕėĻ�����Ż¼č¬├}ŽÓ▀B���ĪŻį┌ųą╚A├±ūÕĄ─┤¾╝ę═ź└’�Ż¼║ŻŹ{ā╔░ČĄ─ųą╚Aā║┼«Ż¼ą─ŠoŠoŽĄį┌ę╗Ų�ĪŻ

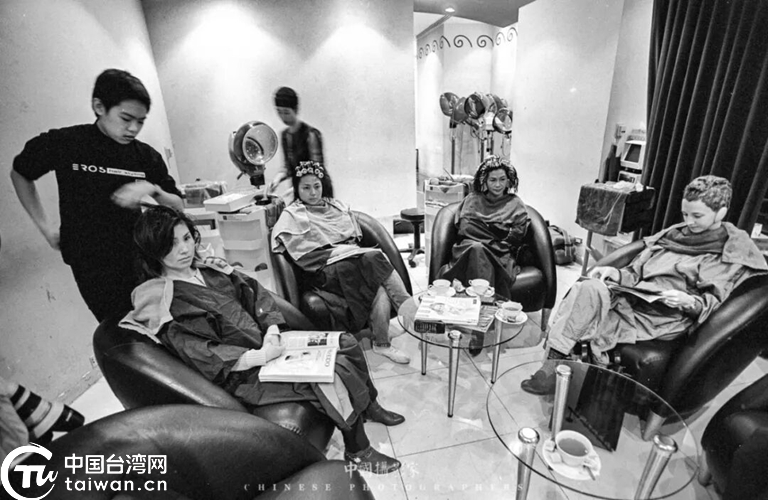

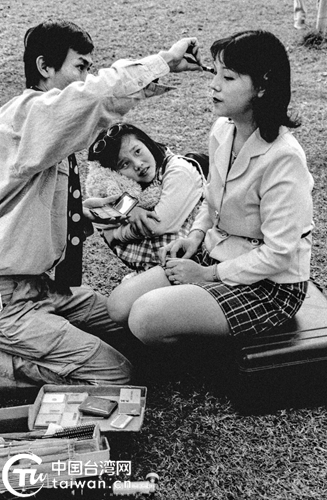

ĪĪĪĪį┌ųąć°╚╦├±┐╣╚šæ(zh©żn)ĀĶ▀╩└ĮńĘ┤Ę©╬„╦╣æ(zh©żn)ĀÄä┘└¹80ų▄─ĻĄ──ĻĘ▌����Ż¼Ą┌╚²ī├║ŻŹ{ā╔░Čųą╚Aözė░¬ä¶▀Ą┌┴∙ī├║ŻŹ{ā╔░Čė░Ž±╬─╗»ų▄╚ńŲ┌┼e▐k�����ĪŻ╬ęéāė├ĘĮ┤ńų«╦ćĄ─ā╔░Čė░Ž±Į╗┴„�����Ż¼╝o─Ņ80─ĻŪ░×ķŖZ╚Īä┘└¹ū„│÷Ā▐╔³ĘŅ½IĄ─ė┬╩┐║══¼░¹éāŻ¼ė╚Ųõę¬æc┘R┼_×│╣ŌÅ═(f©┤)80ų▄─Ļ�����ĪŻ▀@╩ŪīÜŹuĮY(ji©”)╩°ĖŅūī╚š▒ŠÜv╩Ę╗žĄĮūµć°æč▒¦Ą─ųž┤¾╩┬╝■�����Ż¼╩Ū▀@ł÷ä┘└¹Ą─ųžę¬│╔╣¹����ĪŻ

ĪĪĪĪ▀@ī├ā╔░Čė░Ž±Į╗┴„�����Ż¼┤¾ĻæĘĮĄ─ų„š╣���Ż¼č¹šłĄĮ┴╦ųąć°özė░ĮńĄ─┤¾╝ęųņæŚ├±���Ż¼│╩¼F(xi©żn)ĪČ┼_×│░┘ąš╔·╗ŅĪĘū„ŲĘ��ĪŻ┼_×│ĘĮĄ─ų„š╣Ż¼ät╩ŪĪČųąć°özė░īWĢ■Ż©┼_×│Ąžģ^(q©▒)Ż®Į©Ģ■░┘─Ļ╝o─Ņš╣ĪĘ�����Ż¼ė╔└Ē╩┬ķL╣∙Ųµ─ąĄ╚īWĢ■╦─╚╦ū„ŲĘĮM│╔����ĪŻ▀ĆėąĄ┌╚²ī├║ŻŹ{ā╔░Čųą╚Aözė░¬ä½@¬äū„ŲĘš╣║═║ŻŹ{ā╔░Čė░Ž±╬─╗»ų▄Ą─ĪČ╣Ōė░╦▓ķgĪóė│Ž±ā╔░ČĪĘū„ŲĘš╣╝░Ą┌Ų▀ī├║ŻŹ{ā╔░Č┤¾īW╔·özė░┤¾┘Éū„ŲĘš╣Ą╚����ĪŻš╣ū„Ė„ėąŪ¦Ū’Ż¼─▄ē“═¼ł÷½I╦ć��Ż¼╩Ū═¼░¹ėHŪķĄ─╝tŠĆ▀BĮė║═ā╔░Čözė░╚╦Ą─ļpŽ“▒╝Ė░����Ż¼ę▓ė╔ųįĖąųxšŃĮŁ├└ąg(sh©┤)^ČÓ─ĻüĒĄ─┤¾┴”ų¦│ųŻĪ

ĪČ┼_×│░┘ąš╔·╗ŅĪĘū„ŲĘ��ĪŻŻ©ųąć°┼_×│ŠW(w©Żng)░l(f©Ī)Ż®

ĪČųąć°özė░īWĢ■Ż©┼_×│Ąžģ^(q©▒)Ż®Į©Ģ■░┘─Ļ╝o─Ņš╣ĪĘ�����ĪŻŻ©ųąć°┼_×│ŠW(w©Żng)░l(f©Ī)Ż®

ĪĪĪĪųņæŚ├±╩Ū┤¾ĻæśOŠ▀ė░Ēæ┴”Ą─özė░╝ę�Ż¼╩Ūųąć°╝oīŹözė░Ą─Ąņ╗∙╚╦ų«ę╗║═ųžę¬ķ_═žš▀�ĪŻöĄ(sh©┤)╩«─ĻüĒŻ¼╦¹ę╗ų▒łį│ųęį╚╦├±×ķų„¾w╚źäō(chu©żng)ū„Ż¼ŽÓÖCī”£╩└Ž░┘ąš�����Ż¼ńRŅ^Š█Į╣Ųš═©╚╦�ĪŻ«ö─ĻĘČų┘č═į┌šŃĮŁīæŽ┬Ī░įŲ╔Į╔n╔nŻ¼ĮŁ╦«Ń¾Ń¾Ż¼Ž╚╔·ų«’L��Ż¼╔ĮĖ▀╦«ķLĪ▒Ą─▐oŠõ����Ż¼ĘQĒ×ć└╣ŌŻ©ūė┴ĻŻ®Ą─╚╦Ė±║═▓┼ųŪŻ¼┤“äė╚╦ą─Ż¼─Æų╦╚╦┐┌�����ĪŻ┤®įĮŪ¦─Ļ��Ż¼ė^šš¼F(xi©żn)į┌�����Ż¼ųņæŚ├±╩Ū«öĮ±ųąć°özė░ĮńŠ▀ėąĪ░Ž╚╔·ų«’LĪ▒Ą─ę╗╬╗�����ĪŻ╦¹Ą─ū„ŲĘ�����Ż¼╩Ū«ö┤·╗Ņ╔·╔·Ą─Ī░ųąć°░┘ąš╔·╗ŅłDūVĪ▒��ĪŻĪČ┼_×│░┘ąš╔·╗ŅĪĘ╩ŪųņæŚ├±Ž╚╔·į┌┤¾Ļæ╩ū┤╬┼e▐k┼_×│ū„ŲĘīŻŅ}š╣╩ŠĪŻį┌┤╦�����Ż¼ĘŪ│ŻĖąųxųņæŚ├±Ž╚╔·ī”ā╔░Čė░Ž±╬─╗»Į╗┴„Ą─āAŪķĖČ│÷║═šµš\ĘŅ½I��ĪŻ

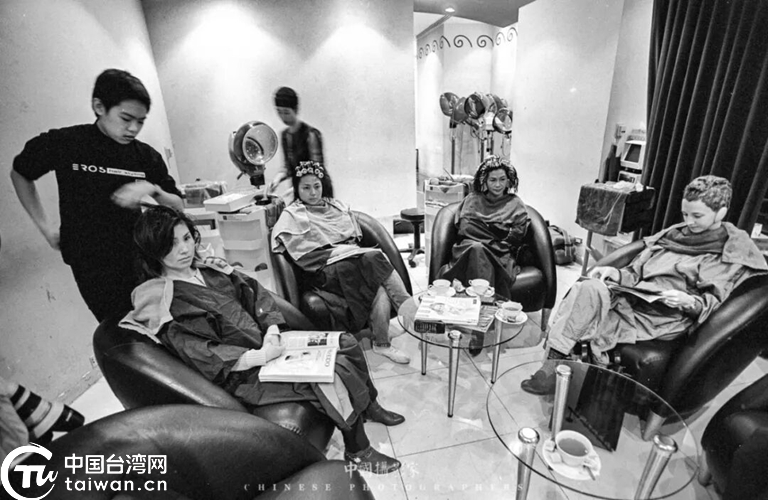

┼_▒▒ĮųŅ^ŪÓ─Ļ╚╦��Ż¼1996Ż¼ųņæŚ├± özĪŻ

┼_▒▒Ż¼1996����Ż¼ųņæŚ├± öz�����ĪŻ

ĪĪĪĪ┼_×│Üv╩Ę╔ŽöĄ(sh©┤)┤╬įŌė÷═Ōö│╚ļŪų║══Ō▓┐ų│├±Įy(t©»ng)ų╬Ż¼1949─Ļ║¾Ż¼ā╔░ČėųĘŌķ]Ė¶ķuÄū╩«─Ļ��ĪŻ20╩└╝o80─Ļ┤·║¾Ų┌�����Ż¼ā╔░Č├±ķgĮ╗┴„ųžåó��Ż¼▓óę╗Č╚ą╬│╔┤¾Į╗┴„Ą─Šų├µ�����ĪŻŠ═į┌▀@éĆĪ░Ģrķg┤░┐┌Ī▒��Ż¼ųņæŚ├±Ž╚╔·Ą├ęįöĄ(sh©┤)Č╚╚ļŹuäō(chu©żng)ū„Ī�����ŻĪČ┼_×│░┘ąš╔·╗ŅĪĘ╩ŪÅ─ā╔░ČĪ░ĮŌĮ¹Ī▒ĄĮ┤¾Į╗┴„ĢrŲ┌ī”īÜŹu’L═┴╚╦ŪķĄ─ėøõø����ĪŻī”ę╗╬╗┐ńįĮķLŲ┌Ė¶Į^ĀŅæB(t©żi)╚ļŹuĄ─özė░╚╦Ż¼ė├į§śėĄ─╦╝┬Ę║═╩ųĘ©╚źäō(chu©żng)ū„����Ż¼øQČ©ū„ŲĘĄ─║±Č╚┼cārųĄ�����ĪŻųņæŚ├±Ž╚╔·▒³│ų┴╦ūį╝║ę╗ž×łį│ųĄ─¼F(xi©żn)īŹų„┴xäō(chu©żng)ū„╩ųĘ©Ż¼ęįņoė^ĘĮ╩Į┼─öz╔ńĢ■šµīŹśė├▓��Ż¼▓ČūĮ╔·╗ŅšµŪķīŹĖą����ĪŻ╚ńĮ±┐┤üĒŻ¼▀@śėĄ─łį│ųÅøūŃšõ┘F���ĪŻ«ö─Ūą®Ä¦ėą½CŲµąįĪóĘ█’Śąį╗“ų„ė^┼·┼ąąįĄ─ū„ŲĘ═╩╚ź╣ŌŁh(hu©ón)Ą─Ģr║“�Ż¼Ģr┤·īæīŹū„ŲĘŠ═├ōĘfČ°│÷┴╦�ĪŻųņæŚ├±į°šf���Ż¼Ī░╬ꎯ═¹╚¶Ė╔─Ļ║¾��Ż¼«öė^š▀┐┤ĄĮ▀@ą®«ŗ├µ║¾┴╦ĮŌŻ║╚╦éāį°Įø(j©®ng)▀@śė╔·╗Ņ▀^ĪŻ╬ęŽļ����Ż¼▀@╩Ū╬ęū„×ķözė░ĤĄ─ž¤╚╬��ĪŻĪ▒▀@Ę▌Ī░ž¤╚╬Ī▒Ą─ų¦ō╬�����Ż¼ŲõīŹ╩Ūözė░╚╦┘ćęį░▓╔Ē┴ó├³Ą─š²┤_äō(chu©żng)ū„ė^ĪŻ

┼_▒▒ąĪīWąŻķT┐┌���Ż¼2004Ż¼ųņæŚ├± öz���ĪŻ

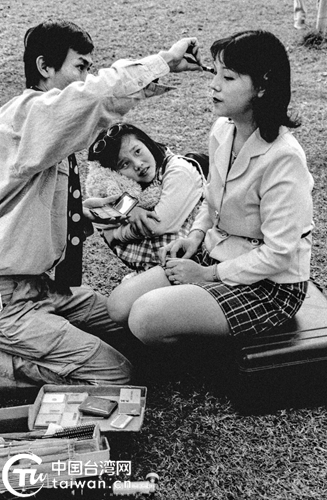

┼_▒▒├└░l(f©Ī)ÅdŻ¼1996�Ż¼ųņæŚ├± öz�����ĪŻ

┼_▒▒╣½ł@└’Ż¼1996�Ż¼ųņæŚ├± öz����ĪŻ

ĪĪĪĪŠ█Į╣ŲĮĘ▓╚╦╩ŪųņæŚ├±ū„ŲĘĄ─łį│ų�����ĪŻųņæŚ├±Ž╚╔·╔Ņ┐╠šJūRÜv╩Ę╩Ū╚╦├±╚║▒Ŗäō(chu©żng)įņĄ─���Ż¼╩╝ĮK░čŲš═©╚╦Ą─╚š│Ż╔·╗Ņ║═Ž▓┼Ł░¦śĘū„×ķū„ŲĘĄ─ų„▌S�ĪŻ┼_×│į°äō(chu©żng)įņ▀^üåų▐Ī░╦─ąĪ²łĪ▒Ą─“£╚╦śI(y©©)┐ā��ĪŻį┌╦¹┼─özĄ──ŪéĆ─Ļ┤·│÷¼F(xi©żn)Ą─ūĘąŪę╗ūÕĪó╠ŲĘę╗ūÕĪóėą┴╦Ų¹▄ćģsė├ÖC▄ć�Īó’ĢB(y©Żng)īÖ╬’��ĪóĮųŅ^├ż╚╦░┤─”Ą╚Ż¼į┌¼F(xi©żn)Ģr┤·Ą─┤¾Ļæę▓īęęŖ▓╗§rĪŻļm╚╗Įø(j©®ng)Ø·░l(f©Ī)š╣┴╦Ż¼Ą½├±▒Ŗ▒Ż│ųų°╝└ņļ┤¾Ąõ���Īó░▌ė^ę¶ŗīūµĪó╣®Åø└šĄ╚é„Įy(t©»ng)ųąć°’L╦ūŻ¼▀Ćėą╦ž╩│��ĪóŽŃ─c�Īó’L╬Čįń³cęį╝░║╚ŠŲĪó┤Ą└«░╚Ą╚╔·╗Ņ╝Ü╣Ø(ji©”)ĪŻ╝Üą─ė^┐┤▀@ą®ū„ŲĘŻ¼Ģ■░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ųõųą╝čū„Ņl¼F(xi©żn)����Ż¼╠žäe╩ŪįSČÓĄ─╚š│Ż���Ż¼į┌╦¹Ą─ńRŅ^Ž┬▐D(zhu©Żn)╗»×ķĄõą═�Ż¼─═╚╦īż╬Č�����ĪŻ─®┴╦���Ż¼Ģ■ūī╚╦├═╚╗ąč╬“Ż║ā╔░ČČ╝╩Ūųąć°╚╦���Ż¼═¼╬─═¼ĘN═¼┴Ģ╦ū����Ż¼č¬├}ĖŅ▓╗öÓ��ŻĪ

┼_▒▒╣½ł@└’�Ż¼2013�Ż¼ųņæŚ├± özĪŻ

ę░┴°Ąž┘|(zh©¼)╣½ł@Ż¼2019Ż¼ųņæŚ├± öz�ĪŻ

ĪĪĪĪĮ±─Ļę▓╩Ū¼F(xi©żn)į┌┼_×│Ą─ųąć°özė░īWĢ■Į©Ģ■░┘─ĻĪŻųąć°özė░īWĢ■ė┌1925─Ļį┌╔Ž║Żäō(chu©żng)▐k���Ż¼║¾ę“æ(zh©żn)üyįŌė÷▓©š█ĪŻ└╔ņo╔ĮĄ╚özė░Ū░▌ģ▀wŠė┼_×│║¾����Ż¼į┌Źuā╚(n©©i)Å═(f©┤)Ģ■�����ĪŻ└╔ņo╔Įūµ╝«šŃĮŁ╠mŽ¬Ż¼╩ŪīWĢ■ųžę¬äō(chu©żng)╩╝╚╦�����Ż¼īWĢ■Å═(f©┤)Ģ■║¾į°ō·╚╬ķL▀_20ČÓī├Ą─└Ē╩┬ķL��Ż¼į┌░┘ÜqĖ▀²g▀Ć╗ž╠mŽ¬┼e▐kéĆ╚╦özė░ū„ŲĘš╣��Ż¼ī”╣╩Ól(xi©Īng)Ą─Šņæ┘Ūķ╔ŅęŌŪą��ĪŻ└╔ņo╔ĮŽ╚╔·╩Ūųąć°«ŗęŌözė░Ą─ķ_äō(chu©żng)š▀Ż¼äō(chu©żng)┴óĄ─╝»Õ\özė░Ę©Ż¼╚┌║ļōPųą╚A╬─╗»┼cözė░äō(chu©żng)ą┬ė┌ę╗Āt�����Ż¼×ķųąć°özė░ū▀Ž“╩└Įńū„│÷┴╦¬Ü╠žžĢ½I�ĪŻīWĢ■ėąūRų«╩┐ąĮ╗ŽÓé„ĪóĮė└m(x©┤)Ŗ^▀MŻ¼╚ńĮ±ėŁüĒ┴╦Į©Ģ■░┘─Ļ╚AšQ����Ī���Ż┐╝æ]ā╔░Č«öŪ░Ūķä▌����Ż¼ĮM╬»Ģ■┼cīWĢ■╣▓═¼╔╠Č©��Ż¼į┌Ą┌╚²ī├║ŻŹ{ā╔░Čųą╚Aözė░¬ä¶▀Ą┌┴∙ī├║ŻŹ{ā╔░Čė░Ž±╬─╗»ų▄╗ŅäėųąŻ¼┼e▐kĪČųąć°özė░īWĢ■Ż©┼_×│Ąžģ^(q©▒)Ż®Į©Ģ■░┘─Ļ╝o─Ņš╣ĪĘ��Ż¼ūī░┘─ĻīWĢ■ĘĄėH│÷╔·═┴Ąž�����Ż¼ūīā╔░Čözė░╚╦╣▓ŽÕ╩ó┼e��Ż¼╣▓æc╚AšQŻ¼ūī└╔ņo╔ĮŽ╚╔·į┌╠ņų«ņ`į┘╗ž╣╩└’�����ĪŻīWĢ■ī”╝o─Ņš╣ū„ŲĘū„┴╦Š½ą─▀xō±����Ż¼äō(chu©żng)ū„š▀Š∙×ķīWĢ■ų¦ų∙╣ŪĖ╔Ż¼ū„ŲĘ╝╚ėąīÜŹu’L╣Ō��Ż¼ę▓ėą╚╦╬─├±╦ū����Ż¼╝╚ėą╝»Õ\¼F(xi©żn)┤·é„│ąŻ¼ę▓ėą╬óŠÓ└źŽxīæšµ��Ż¼Ą╚Ą╚����Ż¼ūī╬ęéā┐╔ęįę╗ĖQīÜŹuözė░Ą─«öŪ░’L├▓ĪŻ▀@éĆš╣ė[�����Ż¼ę¬é„▀f▀@śėĄ─ą┼ŽóŻ║Üv╩Ęėą▀B└m(x©┤)����Ż¼═¼░¹╩ųūŃėH�����Ż¼Č╝╩Ūčū³S╦├���Ż¼öy╩ų╣▓Ŗ^▀M����ĪŻ

š├╗»┐hĘ╝įĘÓl(xi©Īng)��Ż¼“┬▐r(n©«ng)┤¾žS╩š�����Ż¼╣∙Ųµ─ą özĪŻ

╗©╔Å┐h┴∙╩«╩»╔Į����Ż¼Įßś╗©╩óķ_�Ż¼╣∙Ųµ─ą özĪŻ

ę╦╠m┤¾Ž¬�����Ż¼°PŅ^čÓ·t▓Č╩│�����Ż¼ÓŹ├„▌x öz�ĪŻ

┼_¢|Įķū�Ż¼ø_└╦Ż¼ÓŹ├„▌x öz��ĪŻ

─Ž═ČųĖ─Žīm���Ż¼═■├═±Rīó▄Ŗ�Ż¼║åæc─Ž öz�ĪŻ

─Ž═ČųĖ─ŽīmŻ¼ÅRĢ■����Ż¼║åæc─Ž öz�ĪŻ

ūį╚╗Ųµė^���Ż¼ĮŁ┤Õą█ öz��ĪŻ

╗╔Į┐┌╠ĮļU����Ż¼ĮŁ┤Õą█ öz�����ĪŻ

ĪĪĪĪĄ┌╚²ī├║ŻŹ{ā╔░Čųą╚Aözė░¬ä├µŽ“╔ńĢ■Ą─š„ĖÕ�����Ż¼└^└m(x©┤)Ą├ĄĮā╔░Čözė░╚╦Ą─┤¾┴”ų¦│ųŻ¼╣▓╩šĄĮüĒĖÕ23718Ę∙Ż¼Ūę┼cŪ░ā╔ī├ŽÓ▒╚│╩¼F(xi©żn)┘|(zh©¼)┴┐▓╗öÓ╔Ž╔²Ą─æB(t©żi)ä▌����ĪŻ═ČĖÕ╩Ūī”ā╔░Čė░Ž±Į╗┴„Ą─ģó┼c�Ż¼╩Ūī”ā╔░ČĻP(gu©Īn)ŽĄĄ─Ā┐Æņ��Ż¼Ė³ėą─ŪĘ▌═¼░¹ŪķŠē║═ŪķŃ║����ĪŻį┌┤╦�Ż¼ĮM╬»Ģ■Ž“ā╔░ČĄ─¤ßą─özė░╚╦▒Ē▀_╔Ņ╔ŅĄ─Ėąųx����ŻĪ║ŻŹ{ā╔░Čųą╚Aözė░¬ä┼c║ŻŹ{ā╔░Čė░Ž±╬─╗»ų▄Å─äō(chu©żng)┴óų«╩╝Ż¼Š═ų┬┴”ė┌Ė▀┼e║ļōPųą╚A╬─╗»Ą─ŲņÄ├��Ż¼į┌ā╔░Č┤“įņözė░Ą─ųą╚AšZŠ│���Ż¼Ž“╩└Įńé„▓źözė░Ą─ųąć°šZčį�Ż¼▒³│ų▀@ę╗ū┌ų╝Ż¼└^└m(x©┤)ĒŲĄZŪ░ąą��Ż¼╬ęéā╔Ņą┼Ż║

ĪĪĪĪķL’LŲŲ└╦Ģ■ėąĢr�Ż¼

ĪĪĪĪų▒ÆņįŲĘ½Ø·£µ║ŻĪŻ

ĪĪĪ�����ĪŻ©╬─Ż»ąņĢį╣Ō Ūf▄S│╔�Ż¼ū„š▀Š∙ŽĄ║ŻŹ{ā╔░Čųą╚Aözė░¬ä┼c║ŻŹ{ā╔░Čė░Ž±╬─╗»ų▄ĮM╬»Ģ■ų„╚╬Ż®